刚刚入夏的杭州,樱桃已落,枇杷正黄,离难耐的酷暑尚有一段时间。这样一个天公作美的周六,对于自然资源部第二海洋研究所公众科学日,简直再合适不过。这次的开放日,海洋二所所属三个实验室(海底,卫星遥感,生态)全部对外开放。现在就跟随小编的镜头,看看开放日有哪些好玩又有趣的内容吧。

(一)丰富多彩的展示内容

海洋科学,尤其是海底科学,似乎总是蒙着一层神秘的面纱,实际上离我们并不遥远。海底实验室的科学家用了多种的展示手段把神秘的海底活灵活现的呈现在公众的面前。

漂亮的展板汇集了科学家们出海期间拍到的各种照片,既有奇异的海洋生物,比如大大的鲸鱼,小小的海参,也有在海上壮丽的日出日落。

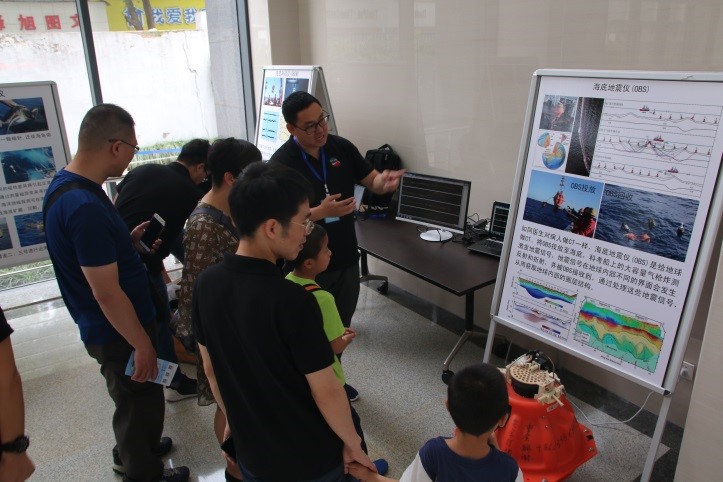

仪器设备展示区展示了专业的地球物理仪器设备,包括海底地震仪,海底电磁仪,沉积物原位测试仪,每个仪器设备都有专门的展板介绍和科学家讲解员。

样品展示区的桌子上摆满了来自深海的“宝贝”,既有闪耀着金光的热液硫化物喷口,也有一个个土豆大小的锰结核样品,当然还有钴结壳,覆盖着玻璃的玄武岩,橄榄岩。当然最受欢迎的是一个鱼骨的化石,虽然表明已经覆盖了一层锰结膜了,但还是能看出骨头的形态。

当然还有室外的有奖问答了。大小朋友们在参观中学习到的知识,马上可以在这里展示,丰富的奖品让小朋友们雀跃不已。

这些多种多样的展示方式,让那些喷发的海底火山,奇异的海洋生物,丰富的海底矿产资源,多种的海洋仪器设备,变得不再遥远而陌生。

(二)精彩纷呈的互动交流

“嘭嘭嘭”,仪器设备展示不时传来阵阵跺脚声,不知道的还以为是小朋友在跳蹦床。原来这里是海底地震仪(OBS)的展示区。海底地震仪是一种接收海底地震信号的仪器设备,就像医生手里的听诊器一样,它可以听到地球内部的“脉动”。负责OBS展示的卫小冬副研究员和王伟硕士把专业的地震接收笔记本也拿过来,可以在屏幕上实时查看OBS收到的震动信号。小朋友们一边跺脚,一边看着自己发出的“人工地震”信号,还要相互比较看谁的信号最强,比玩游戏还要开心。

秦林江副研究员负责的海底电磁仪也是一样,可以实时展示周缘的磁信号,大家拿着手机,钥匙,在旁边玩的不亦乐乎。

3D电影区更是被小朋友们围得满满当当,这里正在播放“蛟龙”号下潜拍到的黑暗但是又充满生命力的海底世界,潘东雷硕士拿来的8个3D眼镜供不应求,白色的铠甲虾,五颜六色的海参,丑陋的鼻涕鱼,看得小朋友们目不转睛,浓烟滚滚的黑烟囱更是让大家发出阵阵惊呼。

不同于以往,今年的样品和仪器设备一样,也是欢迎大家多摸多看的。程子华博士和丁航航博士一边忙着给大家讲解,一边还要时刻注意样品和孩子们的安全。饶是如此,还是免不了被热情的孩子把鱼骨化石砸破了一块,把负责样品展示的余星副研究员心疼得半死。

就在这样的互动交流中,孩子们亲身感受到了海洋的奥秘。海底科学,其实并不遥远。

(三)火爆的科普报告

六楼的报告厅人山人海,但是前面的讲台怎么是一头北极熊啊?而且这头北极熊还伴随着音乐在欢快的跳舞。这样的科普报告你没见过吧?难怪听报告的孩子都快兴奋的疯了,趴在讲台边一起跺脚跳舞。“北极熊”把帽子一摘,原来是王嵘博士,他给大家带来了一个“一直游泳的北极熊”的科普报告。北极熊为什么一直游泳?因为气候变暖北极的冰都融化了,原来这是一个关于全球气候变化主题的科普报告,这样的方式让大家深入浅出的了解了气候变化对人类的影响,也让大家明白了“低碳生活”的重要性。

邱中炎博士给大家带来了“蛟龙探海,逐梦深蓝”的报告。邱博士可是真的跟随“蛟龙”号下到很深的海底,去追寻那些海底的矿产资源过哦。精彩的报告让大小朋友们都听的目不转睛。

(四)志愿者辛苦啦

这次的开放日,海底实验室的人马可以说是精英尽出。方银霞主任亲自坐镇,平常忙碌的科学家们也暂时抛开科研工作参加科普活动,最给力的是研究生组成的志愿者队伍。他们既要准备仪器设备的展板,漂亮的照片,还要布置展台,导引人流,更要不辞辛苦的一遍遍的给大家做科普介绍。一个白天几乎都是站着,等到结束时几乎都是喉咙沙哑,腿脚麻木。

真诚的对你们说一声:“辛苦啦!”

本次“公众科学日”活动,您是否仍在回味,意犹未尽?两周后的“6.8海洋日”,我们依然对外开放,多场精彩的讲座和现场解说将再次呈现,期待广大市民和小朋友们前来参观。